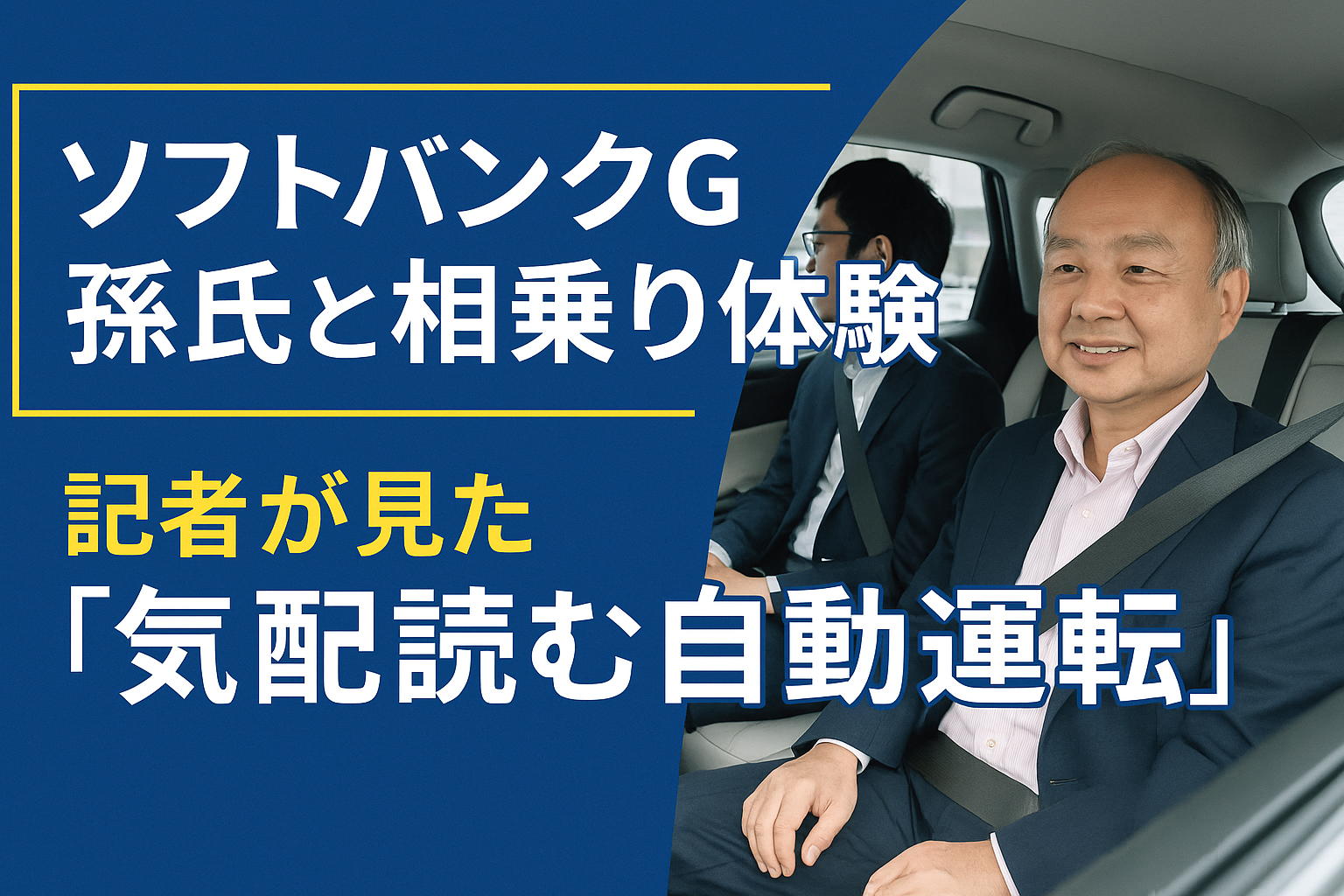

ソフトバンクG孫氏と相乗り体験 記者が見た「気配読む自動運転」

自動運転の世界は、単なる「ハンドルを握らない移動」から、

「人の気配を読み取る移動」へと進化しようとしています。

先日、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長と共に、

記者として実際に自動運転車に乗り込みました。

そこには、これまでの「機械的な運転」とは一線を画す、

まるでベテランドライバーと走っているかのような体験が待っていました。

孫正義氏が語る「人間の気配を読むAI」

孫氏はかねてから「AIの進化こそ次の産業革命」と語っています。

今回の自動運転技術のキーワードは「気配」。

例えば、横断歩道に立つ歩行者が「渡ろうとしているのか、待っているだけなのか」を、

車が瞬時に判断する。

その直感に近い判断が、安全性を飛躍的に高めると強調しました。

記者が体感した“違和感のなさ”

実際に走行すると、従来の自動運転でありがちな「急ブレーキ」や

「不自然な加速」は一切感じませんでした。

人間のドライバーが“なんとなく”行う減速や間合いの取り方を、

AIが自然に実現していたのです。

取材メモには「気配を読む運転=同乗者の安心感につながる」と書き残しました。

世界の自動運転市場とソフトバンクの狙い

世界の自動運転市場は2030年にかけて年平均成長率20%以上で拡大し、

50兆円規模に達すると予測されています。

ソフトバンクGはすでに

MotionalやCruise、Auroraなどの海外スタートアップ

に投資し、技術連携を深めています。

今回の「気配を読む」技術が実用化されれば、

単なる移動サービスを超え、物流、介護、観光といった幅広い分野に応用できる可能性があります。

他社との差別化ポイント

- Google(Waymo): 技術精度の高さを武器に都市部で展開

- Tesla: 大衆市場への普及を狙い「自動運転支援」を強化

- ソフトバンクG: “気配”という人間的な要素に注目し、快適性と安全性を両立

特にソフトバンクが強調するのは「人と共存するAI」。

単なる効率化ではなく、人間の心理や感覚に寄り添うことで、

社会受容性を高めようとしているのです。

課題も残る「気配を読む」技術

もちろん課題もあります。

「気配」を判断するには、膨大なセンサー情報とAIの推論能力が不可欠です。

その精度が万一低ければ、逆に誤判断によるリスクを生みかねません。

また、各国の法規制や保険制度との整合性も今後の焦点となります。

未来のモビリティ社会へ

記者としての率直な印象は、「人間の運転に限りなく近づいている」ということ。

孫氏の言葉を借りれば、「AIは人間を超える瞬間がすぐそこにある」。

自動運転は技術だけでなく、社会全体の受け入れ態勢や倫理観をも試すことになるでしょう。

まとめ:あなたはこの進化をどう受け止めるか?

ソフトバンクGが示す「気配を読む自動運転」は、従来の延長線ではなく、

新たな人間とAIの共生モデルを提示しています。

今後10年で、私たちの通勤、買い物、旅行、さらには生活そのものが大きく変わる可能性があります。

ぜひ、この記事をシェアして友人や家族と「自動運転の未来」について議論してみてください。

また、ソフトバンクの公式発表や最新のテクノロジーニュースをチェックすることで、

変化の波をいち早くキャッチできるでしょう。

コメント