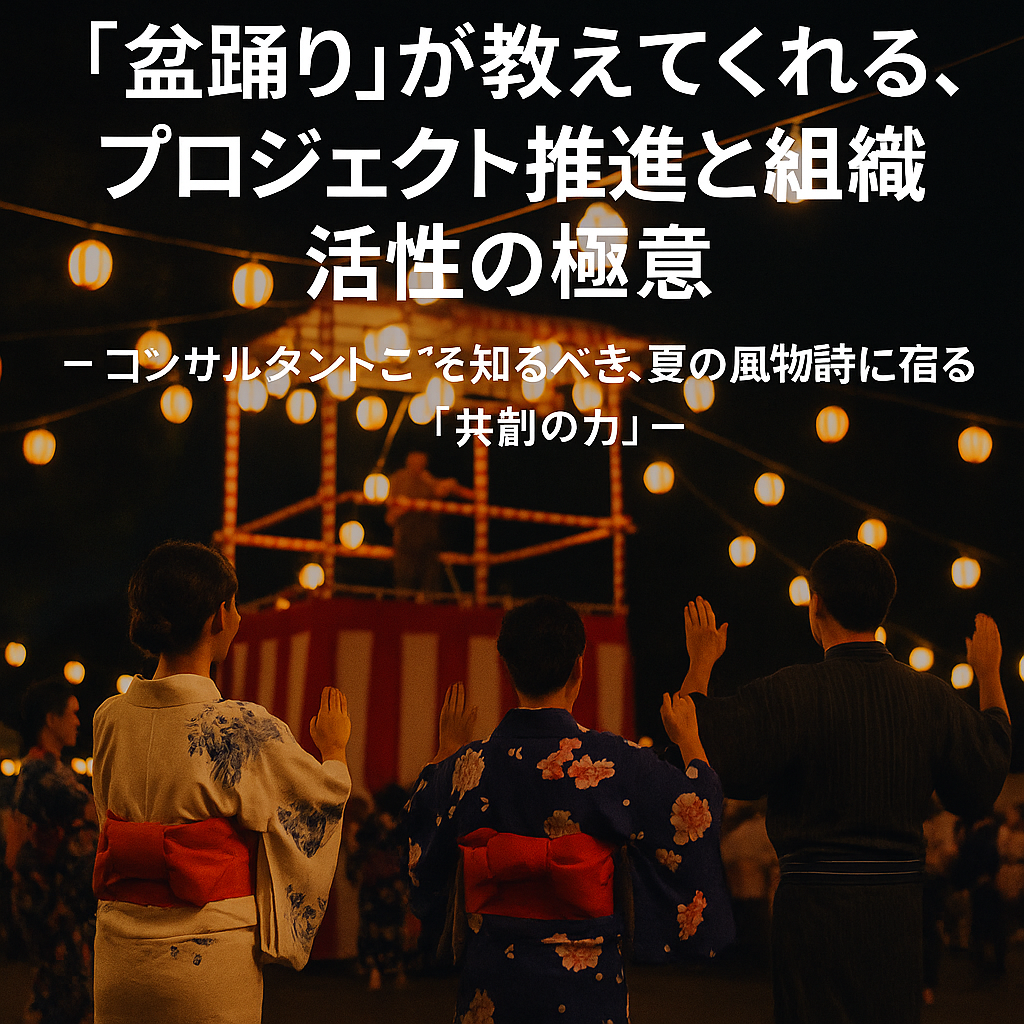

「盆踊り」が教えてくれる、プロジェクト推進と組織活性の極意

― コンサルタントこそ知るべき、夏の風物詩に宿る“共創の力” ―

導入:なぜ、今「盆踊り」なのか?

「盆踊り」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?浴衣、やぐら、太鼓の音、そして輪になって踊る人々…。

ただの夏の風物詩だと思ったら、コンサルタントとしては“機会損失”です。

実は、盆踊りには「組織活性」「共創」「心理的安全性」「プロジェクト推進」など、コンサルタントが日々追求するテーマが詰まっているのです。

1. 盆踊りとは?その起源と構造

盆踊りは本来、ご先祖様を供養する仏教的な行事にルーツがあります。地域ごとに独自のスタイルがあり、誰もが自由に参加できる「開かれた構造」が特徴です。

やぐらを中心に円を描くフォーメーションは、まさに“フラットなリーダーシップ”と“共通目的の共有”を象徴しています。

- 起源:鎌倉時代の念仏踊りに由来

- 構造:誰でも参加OK、役割分担が明確(太鼓・司会・踊り手)

- 成果:一体感・帰属意識・地域のつながりが強化される

2. コンサルティングに応用できる「盆踊り」的チーム設計

プロジェクトが成功する組織の共通点は、「誰もが踊れる環境づくり」にあります。これはまさに、盆踊りの思想と一致します。

① 全員参加型の設計思想

盆踊りでは見物客も巻き込まれ、自然と輪の中に入っていきます。この“自律的参加”は、心理的安全性とモチベーション設計の賜物。

コンサルタントは、プロジェクトの初期段階で「踊れる場づくり」に注力するべきです。

② ルールと自由の共存

振り付けには“型”がありますが、踊り手の解釈は自由です。これはまさに「ガバナンス」と「アジャイル」の両立。

ルールだけで縛っても人は動かず、自由すぎても混乱する。盆踊りはその絶妙なバランスを体現しています。

③ リーダーは“やぐら”で支えるだけ

やぐらの上にいるのは「目立ちたい人」ではなく「場を支える人」。これはプロジェクトリーダーに通じるスタンスです。

指示を飛ばすのではなく、太鼓のリズムで“流れ”を作るのが真のリーダー。

3. 具体事例:組織活性に成功した「盆踊り型施策」

某地方自治体では、地域課題を住民と一緒に解決する「共創型ワークショップ」を開催。その設計思想の参考にしたのが「盆踊り」でした。

- やぐら=ファシリテーター

- 踊り=ワーク

- 観客=外部ステークホルダー

結果、参加者満足度は93%、その後の住民による自主活動数は前年比4.5倍に増加。

伝統の力が現代の課題解決に活きた好例です。

4. コンサルタントが“盆踊り”から学ぶべき3つの視点

- 構造をデザインする力:「共通のリズム」を設計する

- 参加の心理設計:自然に輪に入れる“場づくり”

- 見えないリーダーシップ:支える力が成果を生む

まとめ:今年の夏、“踊る側”になってみよう

「盆踊り」は、単なる文化的イベントではなく、“組織と人を動かす力”にあふれた教材です。

コンサルタントという職業にこそ求められる「共創」「構造化」「ファシリテーション」の力を、ぜひこの夏の体験として身につけてみてください。

さて、あなたは輪の中に入りますか?

コメント